Amtsbuch der Zensualinnen und Zensualen des Bistums Freising (Cod. Guelf. 9.7 Aug. 4°)

| SignaturSignature | HAB Cod. Guelf. 9.7 Aug. 4° / Heinemann-Nr. 2988 |

|---|---|

| DatierungDate | 10. - 13. Jh. |

| OrtPlace | Freising |

| DigitalisatDigital copy | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel |

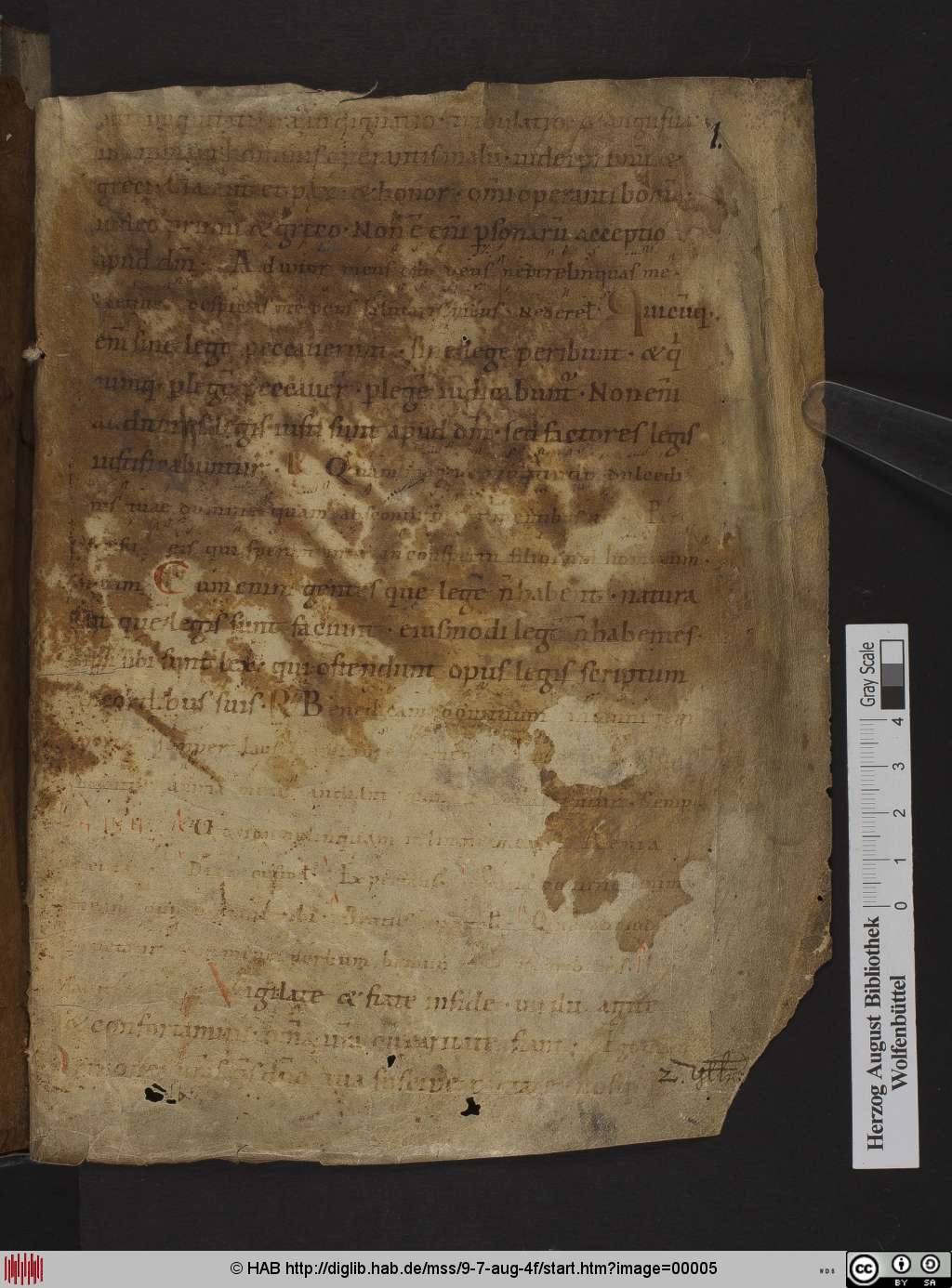

Die neuzeitlich durchgängig nummerierten 70 Folia dieser Handschrift vereinigen drei verschiedene Bestandteile von Schriftgut: ein kopiales Amtsbuch, ein Kompendium von Visitationsaufzeichnungen und einen in sich geschlossenen Teil von Authentica.

1. Das kopiale Amtsbuch

Es gliedert sich in zwei Teile mit unterschiedlichen Kanzleigepflogenheiten.

Teil 1 des Amtsbuches

Dieser Teil des Amtsbuches reicht von fol. 2r bis fol. 34v; er wurde sorgfältig angelegt mit Initialen zu jedem Eintrag versehen und einer stichwortartig geführten Randleiste. Der Textspiegel von 24 Zeilen auf jeder Seite umfasst in etwa 11 cm in der Breite und 15 cm in der Länge auf im Format 20 x 15 cm zugeschnittenen Pergamentdoppelblättern. Lagenzeichen finden sich nur zu Lage 1 auf fol. 7v und zu Lage 2 auf 15v, jeweils durch römische Bezifferung und der us-Kürzung für secundus bei Lage 2. Die Einbindung eines gefalzten Zettels nach fol. 9v wurde neuzeitlich als fol. 10 nummeriert, ebenso die Einbindung eines Authenticum nach fol. 12v als fol. 13 nummeriert. Dieses Dokument ist auf das Jahr 1283 datiert. Die Texte dieser Einbindungen werden in der vorliegenden Edition unter den Nummer 53a, 53b, 53c und 66a veröffentlicht. Zusätzlich wurde am äußeren Blattrand, der eine Breite von 2,5 cm aufweist, eine Randleiste zu den jeweiligen Einträgen geführt mit Stichwörtern entweder für genannte Personen der Oberschicht und Zensualinnen/Zensualen oder Ortsnennung mit Personennamen für Zensualinnen/Zensualen. Mehrfach wurde aber auch nur das Wort „censuales“ oder seltener „mancipia“ am Blattrand vermerkt, so etwa auf den Folia 14r, 19r, 19v, 21r, 23r, 24v, 25r. Von fol. 33v bis 34v fehlen Einträge am Rand, was auf Unregelmäßigkeiten der Kanzlei hinweist. Dem entspricht auch die hier erkennbare, aber bereits auf fol. 26r-v einsetzende Unregelmäßigkeit im Schriftbild durch mehrere Schreiber, wobei das Zeilenschema von 24 Zeilen auf fol. 26r eingehalten wurde, auf fol. 26v sind es 25 Zeilen aufgrund der hier vorliegenden Nachträge, die ein kleineres Schriftbild späterer Hände zeigen. Diese betreffen vier Standeswechsel aus den Amtszeiten der Bischöfe Heinrich und Otto I. im 12. Jahrhundert, die vermutlich damals zeitgleich geschrieben wurden.

Teil 2 des Amtsbuches

Solche Unregelmäßigkeiten im Schriftbild sind auch im 2. Teil des Amtsbuches von fol. 35 bis 53 und von fol. 58 bis 61 gelegentlich auffällig, wobei ein zunehmend sich verändernder Kanzleistil festzustellen ist. Die Randkolumne wurde nicht mehr durchgängig geführt, sondern der Text mit Randzeichen versehen, was bedeutet, dass keine genaue Textkontrolle durch eine zweite Person mehr stattfand; mehrere Hände wechseln sich ab, wobei allerdings wie bisher immer wenigstens ein Text komplett von einer Hand geschrieben wurde; gelegentlich greift eine Haupthand ein, die mehrere Texte im Kontext schrieb und auch das ursprüngliche Schema der Randkolumne verwendet, wodurch der Charakter eines angelegten Amtsbuches erhalten bleiben sollte. Hier dürfte noch der Kanzleistil der Bischofszeit Ottos I. und seines Sakristars Conradus erkennbar sein, da auch die Texte neben späteren bis fol. 53v seiner Amtszeit und Person zuzuordnen sind. Schwierigkeiten bereitet allerdings die neuzeitliche Bindung, bei der etwa der Kontext von Text 274 verloren ging. Dieser Text ist im Original heute auf den Folia 44v und 58r zu finden. Erkennbar ist aber auch das kleinere Schriftbild des 12. und ersten Drittels des 13. Jahrhunderts, das für Wirtschaftsschriftgut verwendet wurde, so auch auf einigen der beigebundenen Authentica. Der zweite Teil des Amtsbuches ist von mehreren Schreibern und in sehr unterschiedlicher Schreibqualität geschrieben worden, während der erste bis fol. 34v ein einheitliches Schriftbild aufweist, an welches auf den Folia 39r bis 41v angeschlossen wurde. Mit fol. 41v ist auch eine Zäsur feststellbar, da der auf fol. 39v beginnende Schreiber mit etwas eckigen Kleinbuchstaben seine Schreibphase auf fol. 41v Zeile 7 beendete. Auf dem noch freien Platz der Seite wurde von einer in runden Buchstaben schreibenden Hand das Testament Bischof Alberts eingetragen, mit dem er vermutlich kurz vor seinem Tod im November 1184 seine Bediensteten auf bischöflichem Fernbesitz in der Krain zu fünf Denaren Jahreszins dem Bistum übereignete. Es ist hier als Text 256 ediert. Schließlich ist noch festzuhalten, dass unterhalb des Schriftspiegels ein Rand von vier Zentimetern für Nachträge frei gelassen wurde, der später meist mit Personennamen oder sehr kleinen Einträgen beschrieben wurde, während der obere Blattrand nur eine Höhe von 1,5 Zentimetern hat, der bis auf einen späteren Nachtrag auf fol. 16 unbeschrieben blieb. Folium 48 ist ein eingebundener Zettel im Format 11 x 14 cm, der verschiedenen Schreibern für Notizen von Namen zinspflichtiger Arbeitskräfte und der Schenkung einer Kuh durch eine Frau diente, welche die Tochter der Schenkerin gegen 16 Schillinge Jahreszins mieten konnte (Text 284, 7).

2. Visitationsaufzeichnungen

Die Folia 54 bis 57 sind zwei Doppelblätter von in etwa gleichem Format wie die Blätter des Amtsbuches, mit Einträgen des 13. Jahrhunderts von mindestens 20 verschiedenen Händen. Hier liegt Material vor, das im Zuge von Visitationen beschrieben wurde, wie oben dargelegt. Auf fol. 55r ist im unteren Viertel des Blattes ein Authenticum aufgenäht worden. Von diesem Schreiber stammen auch die auf fol. 56r geschriebenen beiden Texte der unteren Halbseite, ebenso die beiden Texte der unteren Blatthälfte auf fol. 56v und der letzte Text auf fol. 57v sowie der obere Text auf fol. 61r. Da der Text des auf fol. 55r aufgenähten Authenticum und der erste Text auf fol. 61r die gleiche Hand aufweisen und fol. 61 im Format des auf fol. 55r aufgenähten Zettels beschnitten wurde, ist hier die Arbeit derselben Person aus der bischöflichen Kanzlei des 13. Jahrhunderts zu vermuten: Der offenbar zuerst auf fol. 61r als letzter eingetragene Text wurde separat benötigt, ausgeschnitten und später im unteren Drittel von fol. 55 wieder aufgenäht, damit er nicht verloren ginge. Es handelt sich bei dem hier als Text 313 edierten Dokument um die Seelgerätstiftung eines Kreuzfahrers aus der Amtszeit von Bischof Gerold von Freising (1220-1230). Offensichtlich gab es am Johannesklosters in Freising unfreie Arbeitskräfte, die nicht zur familia des Bistums gehörten. Der Kreuzfahrer hatte in zweifacher Hinsicht karitativ gehandelt, indem er nämlich die beiden dem Kloster als Arbeitskräfte hörigen Frauen freikaufte und sie mit ihren drei Kindern zu je fünf Denaren Jahreszins als Freigelassene dem Bischof übergab. Möglich ist, dass zur Glaubhaftmachung des Vertrages der kopierte Text noch einmal ausgeschnitten und als Dokument ohne kopialen Kontext vorgewiesen werden musste. Anschließend wurde der nun zum Authenticum gewordene Text auf fol. 55r des Kompendiums von fol. 54 bis 57 wieder aufgenäht, um den früheren Kontext wiederherzustellen. Zu diesem Kompendium gehört auch fol. 67, das unter den Teil der Einbindungen geraten ist. Dieses Blatt weist die gleiche Größe auf wie das übrige Material, nämlich 14 Zentimeter in der Breite und 20 in der Länge, wo es allerdings am oberen Rand beschnitten wurde, so dass in der Länge zwei Zentimeter fehlen. Im Schriftbild passt es aber genau zur Vielfalt der Schreiber des Kompendiums, wobei etwa der zweite Text auf fol. 67r von der Hand jenes Schreibers stammt, der das auf fol. 55r aufgenähte Authenticum geschrieben hat.

3. Die Einbindungen am Ende der Handschrift

Das Ende der Handschrift bilden acht Einbindungen; sie wurden neuzeitlich nummeriert als fol. 62 bis fol. 70. Die letzte enthält einen liturgischen Text und wird daher hier nicht weiter behandelt, denn dieses Blatt war Makulatur und steht in keinem Kontext zum Inhalt des Amtsbuches. Es wurde bei der neuzeitlichen Buchbindung als Schutzblatt gegen den rückwärtigen Buchdeckel verwendet.

Die Besonderheit der ersten Einbindung

Hierbei handelt es sich um ein zu einem Doppelblatt gefalztes Pergamentblatt, das auch in dieser Form als Schreibmaterial verwendet wurde und neuzeitlich mit den Ziffern 62 und 63 nummeriert ist. Die Außenseiten, fol. 62r und fol. 63v, sind mit kleineren Einträgen von verschiedenen Händen beschrieben worden, in welchen die Zugehörigkeit von Personen zum Verband der Zensualen des Bistums festgehalten wurde. Das Pergamentblatt, fol. 62v und 63r, ist ein Authenticum, welches in den späteren Jahren der Amtszeit von Bischof Otto II. von Berg (1184-1220) für die Kanzlei des Bistums Freising ausgefertigt wurde, als ein langwieriger Streit um den Besitz eines Freisinger Oblaten endlich abgeschlossen werden konnte. Auf der Rückseite wurde deshalb ein Dorsualvermerk angebracht (vgl. in der Edition Text 346). Dieses Dokument wie auch die kurzen Notizen auf der geknickten Rückseite wurden in das Amtsbuch der Zensualinnen und Zensualen des Bistums Freising in Teil 2 kopiert: das Authenticum auf fol. 45r-46r Mitte von einer Hand (Text 275 der Edition), anschließend auf fol. 46-fol. 47 von zwei im Schriftbild sehr ähnlichen, zeitgleich agierenden Schreibern die Einträge auf der Rückseite des Authenticum (Texte 277-279).

Die weiteren Einbindungen am Ende der Handschrift

Die Einbindungen 2, 3 und 4 sind längliche Zettel, foliiert mit den Ziffern 64 bis 66, wobei fol. 64 falsch eingebunden wurde. Sie enthalten kleinere Aufzeichnungen, mit welchen die Zugehörigkeit von Personen zur Gruppe der Zensualen des Bistums Freising festgehalten wurden, die auf die Jahre 1220 bis1230 datiert werden und von verschiedenen Schreibern stammen. Die Zettel wurden in folgendem Format zugeschnitten: fol. 64 9 x 18 cm, fol. 65 12 x 18 cm, fol. 66 13 x18cm. Ein weiterer Zettel im Format von 10 x 13 cm ist heute als fol. 68 nummeriert; die Texte dieses Zettels sind unter den Nummern 359 und 360 als Einbindung 6 ediert, wobei Text 359 das Authenticum der Selbstübergabe eines Ehepaares mit Besitz in Milbertshofen ist, welche in Anwesenheit von Bischof Otto II. von Berg (1184-1220) stattfand. Einbindung 5 ist fol. 67 und ein Blatt der Visitationsaufzeichnungen; es wurde oben bereits beschrieben. Als fol. 69 wurde ein Blatt aus den Materialien der Verwaltung des Erzbistums Salzburg eingebunden mit zwei größeren Salzburger Einträgen, die einen Hinweis auf ein möglicherweise existentes Salzburger Zensualenbuch geben. Der Inhalt wurde von verschiedenen Händen geschrieben und stammt aus unterschiedlichen Zeiten. Der ältere Text befindet sich auf heute fol. 69v und betrifft einen Geschäftsvorgang unter dem Salzburger Erzbischofs Hartwig (991-1023), Graf von Ortenburg, während auf fol. 69r, also der ursprünglichen Rückseite des Blattes, ein Placitum in Zeidlern zur Zeit Kaiser Heinrichs IV. und des Erzbischofs Gebhard überliefert ist.

Zitierhinweis

Adelheid Krah: Cozroh-Codex (Hochstift Freising Archiv 1), Digitale Edition, in: Freisinger Amtsbücher; URL: https://freisingeramtsbuecher.bavarikon.de/Handschriften/Amtsbuch der Zensualinnen und Zensualen des Bistums Freising (Cod. Guelf. 9.7 Aug. 4°) (08. Februar 2026).